Der Winter in Deutschland stellt nicht nur Menschen, sondern auch Technik vor besondere Herausforderungen. Eiskalte Temperaturen, Schneefall, vereiste Straßen und feuchte Witterung beeinflussen das Fahrverhalten und vor allem die Reichweite von Elektroautos. Während Verbrenner seit Jahrzehnten erprobt sind, fragen sich viele Autofahrer: Sind Elektrofahrzeuge wirklich wintertauglich? In diesem Artikel wird untersucht, wie gut moderne E-Autos den deutschen Winter meistern und welche Faktoren dabei eine entscheidende Rolle spielen.

1. Warum sinkt die Reichweite im Winter?

Im Winter benötigen Elektroautos mehr Energie, und das aus mehreren Gründen:

-

Batterien arbeiten bei Kälte weniger effizient

Die chemischen Prozesse in Lithium-Ionen-Batterien verlangsamen sich, wodurch weniger Energie abrufbar ist. -

Heizung als Reichweitenkiller

Da Elektroautos keine Abwärme wie Verbrenner nutzen können, wird der Innenraum aktiv elektrisch beheizt. -

Vermehrte Nutzung von Komfortfunktionen

Sitzheizung, Lenkradheizung, Scheibenenteisung – all das erhöht den Stromverbrauch.

Die Folge: Reichweitenverluste von etwa 15 bis 30 Prozent können völlig normal sein. Bei sehr niedrigen Temperaturen können es sogar mehr sein.

2. Moderne Technologien gegen Kälteprobleme

Hersteller haben auf diese Herausforderungen reagiert und zahlreiche Maßnahmen entwickelt, um die Winterleistung zu verbessern:

-

Batterietemperierung hält die Energiespeicher im idealen Temperaturbereich.

-

Wärmepumpen verbrauchen deutlich weniger Energie als herkömmliche Heizsysteme.

-

Effiziente Isolation des Innenraums reduziert den Wärmeverlust.

-

Softwareoptimierungen passen Energieverbrauch und Ladeverhalten intelligent an.

Viele Fahrzeuge verfügen zudem über eine Vorkonditionierung. Damit kann der Innenraum bereits vor der Fahrt bei angeschlossenem Ladekabel aufgeheizt werden – das spart unterwegs Strom und erhöht die Reichweite.

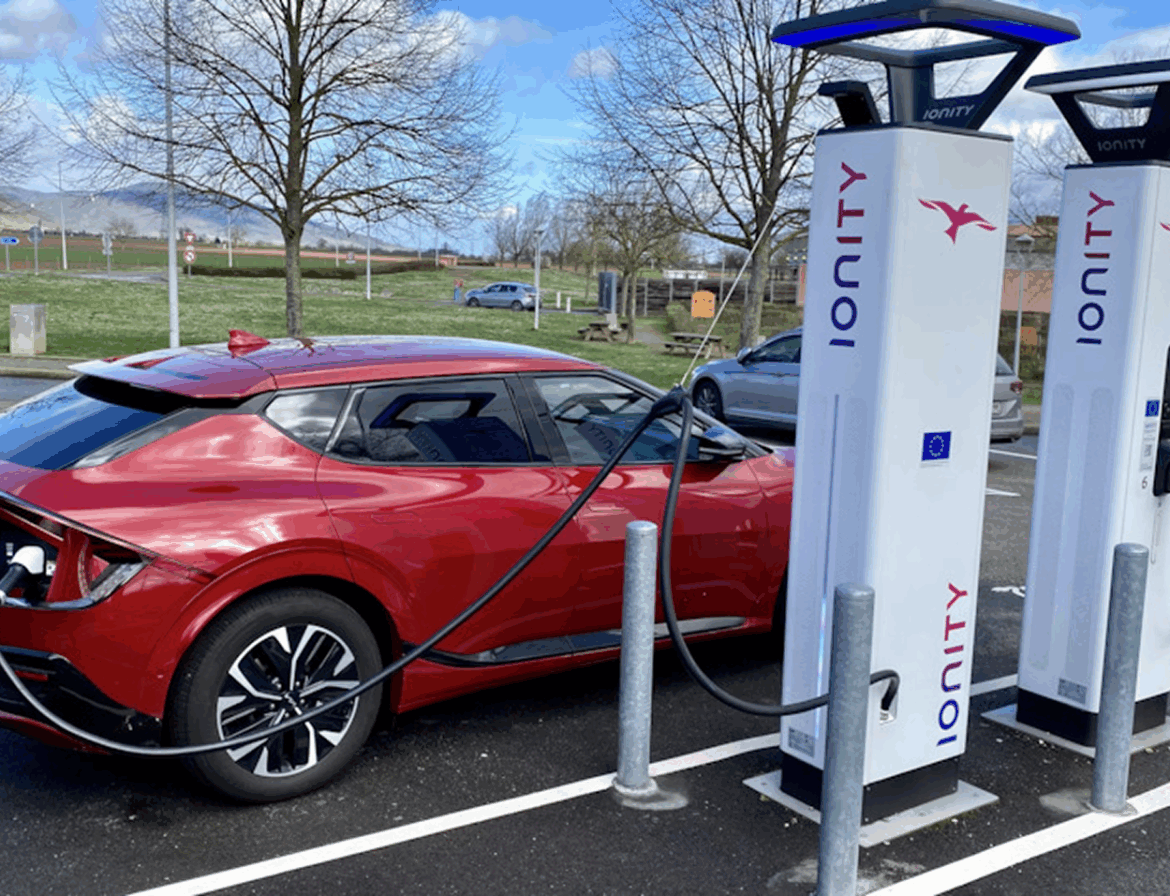

3. Ladeverhalten im Winter – Geduld gefragt

Kaltes Wetter wirkt sich besonders beim Schnellladen aus. Die Batterie muss für hohe Ladeleistungen zunächst erwärmt werden, wodurch:

-

die Ladezeit steigt

-

die maximale Ladeleistung sinkt

Daher planen viele Fahrer im Winter längere Ladestopps ein. Wer jedoch vor dem Schnellladen die Batterie gezielt durch Navigation zur Ladestation vorkonditioniert, spart Zeit und erhöht die Effizienz.

4. Fahrsicherheit und Handling bei Schnee und Eis

Elektroautos haben technische Vorteile, die sie im Winter sehr stabil machen:

-

Sofortiges Drehmoment sorgt für kontrollierte Beschleunigung.

-

Fein dosierbare Kraftübertragung reduziert das Durchdrehen der Räder.

-

Allradversionen mit zwei Motoren bieten ausgezeichnete Traktion.

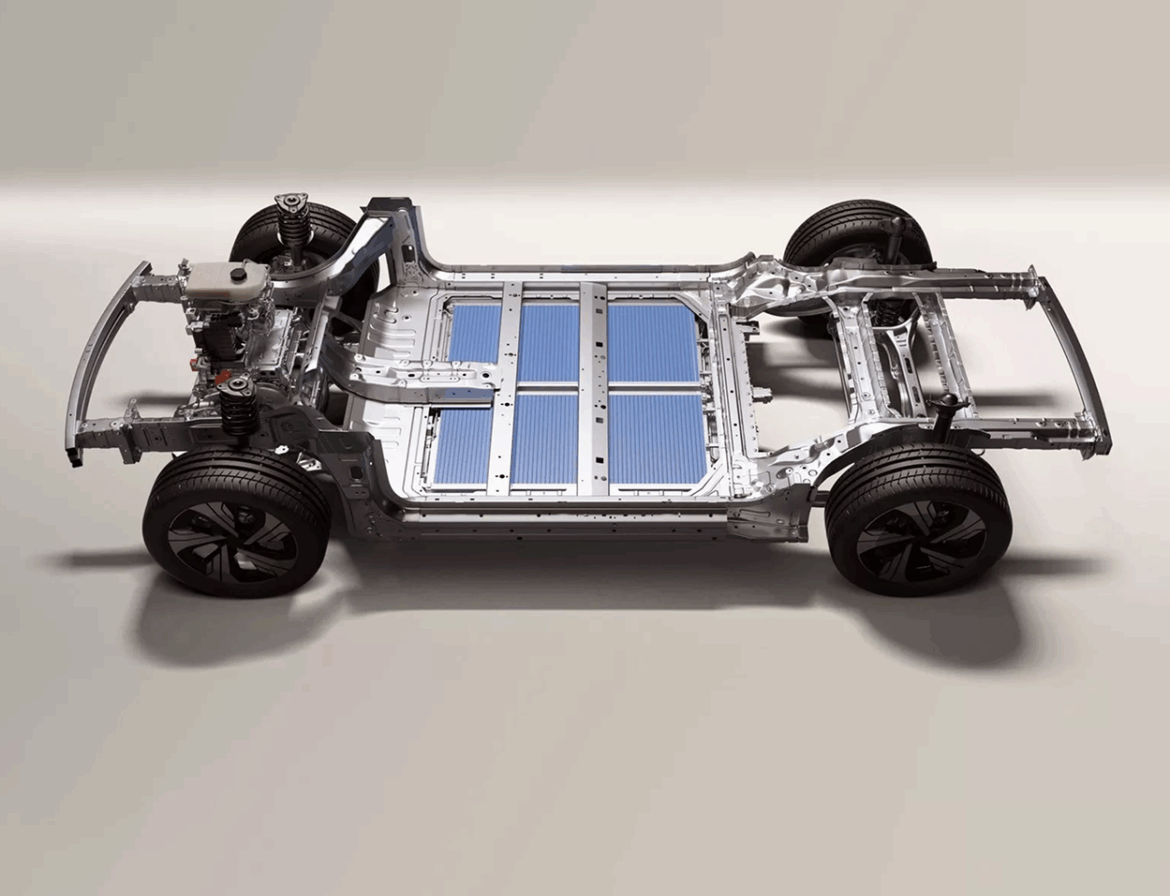

Das niedrige Gewicht des Akkus im Fahrzeugboden sorgt zudem für einen tiefen Schwerpunkt – ein großer Pluspunkt in Kurven und auf glatten Straßen. Natürlich bleibt eine Regel unverzichtbar: Winterreifen sind Pflicht, und zwar gute.

5. Praktische Tipps für effizientes Fahren im Winter

Wer im Winter clever fährt, kann die Reichweite trotz Kälte deutlich verbessern:

-

Fahrzeug während des Ladens vorheizen

-

Eco-Modus nutzen

-

Sitz- und Lenkradheizung bevorzugen statt starker Innenraumheizung

-

Reifen regelmäßig prüfen und richtigen Druck halten

-

Bei längeren Standzeiten das Fahrzeug möglichst warm parken, etwa in einer Garage

Kleine Gewohnheiten haben deutliche Auswirkungen auf den Verbrauch.