Eine lange Reise auf deutschen Autobahnen kann sowohl spannend als auch anspruchsvoll sein. Hohe Geschwindigkeiten, lange Distanzen und wechselhafte Wetterbedingungen stellen besondere Anforderungen an Fahrer und Fahrzeug. Eine gründliche Vorbereitung ist daher entscheidend, um Sicherheit, Komfort und Stressfreiheit auf der Fahrt zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Checkliste, die jeder Autofahrer in Deutschland vor einer längeren Autobahntour beachten sollte.

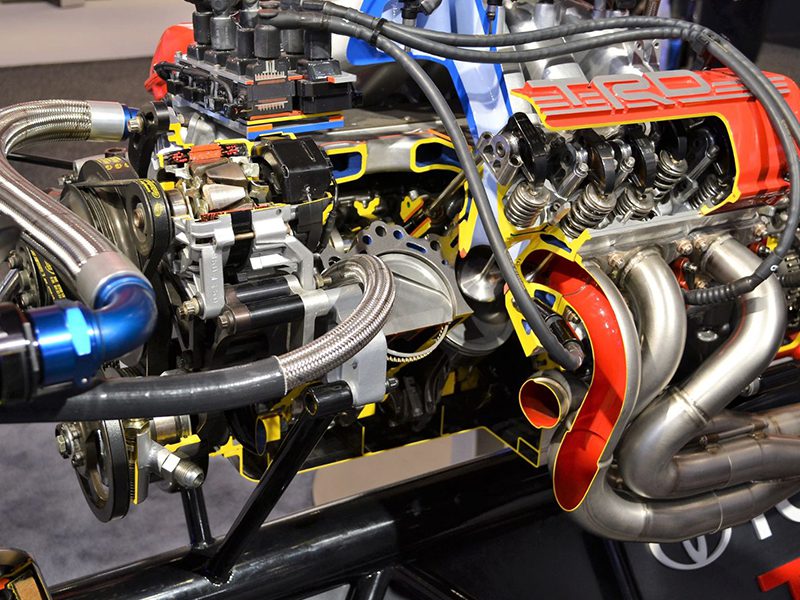

1. Technischer Zustand des Motors

Bevor Sie starten, sollte der Motor auf eventuelle Undichtigkeiten, ungewöhnliche Geräusche oder Anzeichen für Verschleiß überprüft werden. Ein kalter Motorstart, der stottert oder stark qualmt, kann bereits ein Hinweis auf ein Problem sein. Moderne Fahrzeuge zeigen zwar Fehler im Bordcomputer an, doch eine kurze Sichtprüfung unter der Motorhaube verschafft zusätzliche Sicherheit.

2. Motoröl und Flüssigkeitsstände

Prüfen Sie den Ölstand mithilfe des Messstabs oder des Borddisplays. Zu wenig Öl kann bei hohen Geschwindigkeiten zu Motorschäden führen. Neben dem Öl sind auch folgende Flüssigkeiten wichtig:

-

Kühlmittel: schützt vor Überhitzung

-

Bremsflüssigkeit: gewährleistet zuverlässige Bremskraft

-

Scheibenwaschwasser: besonders auf Autobahnen wichtig wegen Insekten und Straßenschmutz

Wenn Flüssigkeiten fehlen, unbedingt vor der Fahrt nachfüllen.

3. Reifendruck und Profil

Bei Autobahnfahrten werden Reifen stark belastet. Ein falscher Druck erhöht den Verschleiß, verlängert den Bremsweg und steigert die Gefahr eines Reifenschadens. Der Luftdruck sollte an die Beladung angepasst werden, insbesondere wenn Kofferraum und Rückbank voll sind. Das Profil sollte mindestens 3 Millimeter betragen – auch wenn gesetzlich weniger vorgeschrieben ist. Sichtkontrolle auf Risse oder Fremdkörper nicht vergessen.

4. Bremsen in gutem Zustand

Bei hohen Geschwindigkeiten ist eine zuverlässige Bremsanlage lebenswichtig. Prüfen Sie Bremsbeläge, Bremsscheiben und achten Sie beim Fahren auf Schleifgeräusche oder ein Vibrieren beim Bremsen. Bei Unsicherheiten sollte eine Werkstatt aufgesucht werden.

5. Beleuchtung und Elektronik

Defekte Scheinwerfer oder Rücklichter können nicht nur gefährlich sein, sondern auch Bußgeld kosten. Testen Sie:

-

Abblendlicht und Fernlicht

-

Brems- und Rücklichter

-

Blinker

-

Nebel- und Kennzeichenbeleuchtung

Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf die Batterie: Startet der Motor schwer, könnte die Batterie schwächeln.

6. Scheiben und Wischerblätter

Gerade auf Autobahnen müssen Scheibenwischer zuverlässig arbeiten, da Insekten, Regen und Schmutz die Sicht schnell beeinträchtigen. Eine gereinigte Frontscheibe außen und innen reduziert Spiegelungen, besonders bei Nacht.

7. Navigationssystem und Route

Planen Sie bei längeren Strecken:

-

mögliche Staus oder Baustellen

-

Rastplätze zum Pausieren

-

Alternativrouten bei Zwischenfällen

Ein aktuelles Navigationssystem reduziert Stress und unnötige Umwege. Auch Offline-Karten können sinnvoll sein.